フォーム定義

フォーム定義では、文書登録を行うための入力フォームをバインダごとに作成します。SmartDBでは「部品」を使用する事により、お客様の使用目的に最も適した入力フォームを簡単に作成できます。

フォームの定義を行うバインダの文書一覧画面にて、サイドメニューから「フォーム定義」メニューをクリックします。

「フォーム定義」画面が開きます。

フォーム定義画面にて使用するアイコン

フォーム定義で利用するアイコンは下表のとおりです。

表 フォーム定義画面のアイコン

| アイコン | 説明 |

|---|---|

| ① | フォームにレイアウトブロックを追加します。 ボタンの配置されている場所に従ってレイアウトブロックの作成される位置が異なります。 |

| ② | 部品に入力された情報の再利用を行うかどうかを指定します。「バインダ属性」にて、「文書再利用」を「する」に設定している時のみ表示されます。 |

| ③ | レイアウトブロックの属性を編集します。 |

| ④ | セルに部品を配置します。 |

| ⑤ | 部品を編集します。 |

| ⑥ | 表示制御が設定されている場合に表示されます。 |

| ⑦ | 権限制御が設定されている場合に表示されます。 |

| ⑧ | ひとつの列・ひとつの行を削除します。 |

| ⑨ | ひとつの列・ひとつの行を追加します。 |

| ⑩ | 部品をコピーします。部品は同じレイアウトブロック内の空欄にコピーされます。 レイアウトブロック内に空白のセルが存在しない場合、自動的にレイアウトブロックが追加され、追加されたレイアウトブロックに部品がコピーされます。 |

| ⑪ | セルの結合を行います。 |

| ⑫ | 列属性の編集を行います。 |

| ⑬ | 行属性の編集を行います。 |

- 補足

①:

、②:

、②:

、③:

、③:  、④:

、④:  、⑤:

、⑤:  、⑥:

、⑥:  、⑦:

、⑦:  、⑧:

、⑧:

、⑨:

、⑨:

、⑩:

、⑩:  、⑪:

、⑪:

、⑫:

、⑫:  、⑬:

、⑬:

フォーム定義の保存

フォームが完成したら「保存」ボタンを押下します。

※【フォームの作成例】にてフォームの実際の作成例を紹介します。フォームを作成する際の参考にしてください。

※「プレビュー」ボタンを押下すると、完成後にフォームが画面上でどのように表示されるかを確認できます。

「フォーム定義を保存しました。」というメッセージが表示され、設定が保存されます。

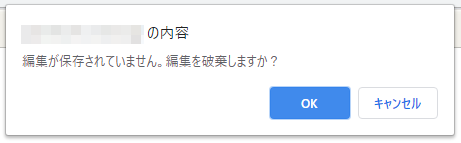

フォーム定義の編集中にサイドメニューのクリックなどにより、他画面に遷移する場合は、アラートが表示されます。

・サイドメニューのクリックなどの場合

レイアウトブロック

レイアウトブロックはフォームの中のまとまりです。フォームはひとつまたは複数のレイアウトブロックから構成されます。

レイアウトブロックの追加

レイアウトブロックは  アイコンをクリックすると追加できます。

アイコンをクリックすると追加できます。

クリックした  アイコンの下部に、レイアウトブロックが追加されます。

アイコンの下部に、レイアウトブロックが追加されます。

レイアウトブロックの移動

レイアウトブロックは  アイコンをクリックすると、移動します。

アイコンをクリックすると、移動します。

もとのあった場所より一つ上に移動します。

レイアウトブロックのコピー

レイアウトブロックはメニューから「レイアウトブロックのコピー」をクリックすると、コピー元レイアウトブロックのすぐ下に、レイアウトブロックがコピーされます。

※サブフォーム型レイアウトブロックは対象外となります。

「レイアウトブロックのコピー」を実行すると、内部の部品も同時にコピーされます。

※部品がコピーされる際、通常の部品コピーと同様に、部品キーが重複しないように自動的に数字が追加されます。

レイアウトブロックの削除

レイアウトブロックはメニューから「レイアウトブロックの削除」をクリックすると削除できます。

削除確認ダイアログが表示されますので、「OK」をクリックすると、レイアウトブロックが削除されます。

行または列の追加

行または列は追加することが出来ます。行または列の削除は  アイコンと

アイコンと  アイコンのクリックにより行います。

アイコンのクリックにより行います。

アイコンをクリックすることで、

アイコンをクリックすることで、  アイコンのある位置に行の挿入が出来ます。

アイコンのある位置に行の挿入が出来ます。  アイコンは各行の上下にあります。

アイコンは各行の上下にあります。

クリックで行が挿入できます。

アイコンをクリックすることで、

アイコンをクリックすることで、  アイコンのある位置に列が挿入できます。

アイコンのある位置に列が挿入できます。  アイコンは各列の左右にあります。

アイコンは各列の左右にあります。

クリックで列の挿入ができます。

クリックで列の挿入ができます。

行または列の削除

行または列は削除することが出来ます。

行または列の削除は  アイコンと

アイコンと  アイコンのクリックにより行います。

アイコンのクリックにより行います。

アイコンをクリックすることで、

アイコンをクリックすることで、  アイコンがある位置の行を削除できます。

アイコンがある位置の行を削除できます。  アイコンは各行の左右にあります。

アイコンは各行の左右にあります。

アイコンをクリックすることで、

アイコンをクリックすることで、  アイコンがある位置の列を削除できます。

アイコンがある位置の列を削除できます。  アイコンは各列の下部にあります。

アイコンは各列の下部にあります。

レイアウトブロックのプレビュー

レイアウトブロックごとにプレビューを表示させることが可能です。レイアウトブロック名をクリックすると、フォーム定義が閲覧モードに変わります。文書登録画面での表示イメージ確認や、誤操作防止に使用できます。

レイアウトブロック属性の編集画面

SmartDBの特長のひとつとして、レイアウトブロックごとの細かな権限設定が挙げられます。これを利用することによって、「機密性の高いレイアウトブロックは、一般のユーザには表示しない」といった使い方が可能となります。

「フォーム定義」画面にて、レイアウトブロックのタイトルの右端に配置されているメニューから「レイアウトブロックの編集」メニューをクリックします。

「レイアウトブロック属性の編集」画面がポップアップウィンドウにて開きます。各項目を選択し「設定」ボタンを押下します。

表 レイアウトブロック属性編集画面の項目

| 項目名 | 説明 | 選択方法・指定可能範囲 など |

|---|---|---|

| ブロック名 | レイアウトブロックの名前です。 | 任意の文字列を入力します。文字数の制限はありません。「ブロック名を表示する」にチェックを入れると、フォームにブロック名が表示されます。 |

| 枠 | レイアウトブロックに枠をつけるかどうかを指定します。 | 「表示する」チェックボックスにチェックを入れると、レイアウトブロックに枠が表示されます。 |

| 表示幅 | レイアウトブロックの表示幅です。 | プルダウンメニューから「ウィンドウ幅に連動」か「部品配置連動」のいずれかを選択します。 ※Excelファイルから作成したバインダでは「部品配置連動」が選択されます。 |

| モバイル画面のレイアウト | レイアウトブロックのモバイル画面上でのレイアウトです。 | ラジオボタンから「グリッド」「テーブル」「非表示」のいずれかを選択します。リスト型部品化した場合はデフォルトが「テーブル」になります。 |

| 表示制御 | 画面ごとに表示を制御する場合に利用します。 | 「有効にする」チェックボックスにチェックを入れると、指定可能な画面が一覧表示されます。表示しない画面のチェックをはずすことで表示制御が可能です。 |

| 新規登録権限 | レイアウトブロックごとに登録可能なユーザのタイプを限定します。 | ラジオボタンから「権限で制限しない」「権限で制限する」のいずれかを選択します。「権限で制限する」を選択した場合は、登録可能なユーザを「バインダ管理者」「バインダ設計者」「文書管理者」、もしくは、その他のユーザ・グループから指定します。 |

| 閲覧権限※ | レイアウトブロックごとに閲覧可能なユーザのタイプを限定します。 | ラジオボタンから「権限で制限しない」「権限で制限する」のいずれかを選択します。「権限で制限する」を選択した場合は、閲覧可能なユーザを「バインダ管理者」「バインダ設計者」「文書管理者」、もしくは、その他のユーザ・グループから指定します。 |

| 閲覧可能条件※ | レイアウトブロックごとに閲覧可能な条件を指定します。 | 閲覧可能条件として指定する項目のチェックボックスにチェックを入れます。 |

| 編集権限 | レイアウトブロックごとに編集可能なユーザのタイプを限定します。 | ラジオボタンから「権限で制限しない」「権限で制限する」のいずれかを選択します。「権限で制限する」を選択した場合は、編集可能なユーザを「バインダ管理者」「バインダ設計者」「文書管理者」、もしくは、その他のユーザ・グループから指定します。 |

| 編集可能権限 | レイアウトブロックごとに編集可能な条件を指定します。 | 編集可能条件として指定する項目のチェックボックスにチェックを入れます。 |

| 印刷権限 | レイアウトブロックごとに印刷可能なユーザのタイプを限定します。 | ラジオボタンから「権限で制限しない」「権限で制限する」のいずれかを選択します。「権限で制限する」を選択した場合は、編集可能なユーザを「バインダ管理者」「バインダ設計者」「文書管理者」、もしくは、その他のユーザ・グループから指定します。 |

| CSV出力権限 | レイアウトブロックごとにCSV出力可能なユーザのタイプを限定します。 | ラジオボタンから「権限で制限しない」「権限で制限する」のいずれかを選択します。「権限で制限する」を選択した場合は、編集可能なユーザを「バインダ管理者」「バインダ設計者」「文書管理者」、もしくは、その他のユーザ・グループから指定します。 |

※ 閲覧権限で指定したユーザ・グループに、該当レイアウトブロックに対する閲覧権限が付与されます。 閲覧権限が無いユーザ・グループは、該当レイアウトブロックが表示されません。

※ 閲覧可能条件で指定したフィルター・ロールに一致した場合に、該当レイアウトブロックが閲覧できます。 閲覧権限があるレイアウトブロックでも、閲覧可能条件(フィルターで指定した部品データ)により、該当レイアウトブロックが表示されない場合があります。 なお、閲覧可能条件の場合、文書の表示制御はできますが、文書一覧では表示制御されません。

列属性の編集画面

「列属性の編集」画面では、セルに配置されている部品の項目をレイアウトブロックの列ごとにまとめて編集します。

「フォーム定義」画面にて、レイアウトブロックの列の下に配置されている「列属性」ボタンを押下します。

「列属性の編集」画面がポップアップウィンドウにて開きます。各項目を入力し「設定」ボタンを押下します。

表 列属性の編集画面の項目

| 項目名 | 説明 | 選択方法・指定可能範囲 など |

|---|---|---|

| 列幅 | セルの列幅を指定します。 | 数値をパーセンテージで入力します。レイアウトブロック属性の表示幅を「部品配置連動」に設定している場合はピクセルで設定します。 |

| 項目名表示位置 | 項目名の表示位置を指定します。 | プルダウンメニューから「表示しない」「(左右上下)に表示する」「中央に表示する」「凡例表記」のいずれかを選択します。デフォルトでは「表示しない」が選択されています。 |

| 項目名フォントスタイル | 項目名の文字サイズ・フォントスタイルを指定します。 | 文字サイズには「特大」「最大」「大」「中」「小」「最小」があります。また、スタイルとして「太字」「斜体」「下線付き」が選択可能です。デフォルトは空欄となっており、設定をしない場合、文字サイズは「中」となります。 |

| 項目名色 | 項目名の色を指定します。 | 項目の右部に配置されている「選択」ボタンを押下してカラーパレットを表示し、ラベルの項目名色を選択します。デフォルトは空欄となっており、設定しない場合は黒となります。 |

| 説明文表示位置 | 説明文の表示位置を指定します。 | プルダウンメニューより、説明文で入力された文字列を「(左右上下)に表示する」、「表示しない」が選択可能です。デフォルトは「表示しない」が選択されています。 |

| 説明文フォントスタイル | 説明文の文字サイズ・フォントスタイルを指定します。 | 文字サイズには「特大」「最大」「大」「中」「小」「最小」があります。また、スタイルとして「太字」「斜体」「下線付き」が選択可能です。デフォルトは空欄となっており、設定をしない場合、文字サイズは「中」となります。 |

| 説明文色 | 説明文の色を指定します。 | 項目の右部に配置されている「選択」ボタンを押下してカラーパレットを表示し、ラベル説明文の色を選択します。デフォルトは空欄となっており、設定しない場合は黒となります。 |

| 説明文表示条件 | 説明文の表示条件を指定します。 | ラジオボタンより、「変更しない」「編集可能な時のみ表示する」「常に表示する」から選択します。デフォルトは「変更しない」になっています。 |

| 背景色 | 列の背景色を指定します。 | 項目の右部に配置されている「選択」ボタンを押下してカラーパレットを表示し、ラベルの背景色を選択します。デフォルトは空欄となっており、設定しない場合は白となります。 |

| 属性のリセット | 列に設定された属性を一括でデフォルト値にします | リセットできる項目には「項目名」「説明文」「背景色」があります。また、「項目名」「説明文」は、「文字サイズ」「スタイル」「項目名(説明文)色」を個別に選択可能です。 |

行属性の編集画面

「行属性の編集」画面では、セルに配置されている部品の項目をレイアウトブロックの行ごとにまとめて編集します。

「フォーム定義」画面にて、レイアウトブロックの行の下に配置されている「行属性」ボタンを押下します。

「行属性の編集」画面がポップアップウィンドウにて開きます。各項目を入力し「設定」ボタンを押下します。

表 行属性の編集画面の項目

| 項目名 | 説明 | 選択方法・指定可能範囲 など |

|---|---|---|

| 項目名表示位置 | 項目名の表示位置を指定します。 | プルダウンメニューから「表示しない」「(左右上下)に表示する」「中央に表示する」「凡例表記」のいずれかを選択します。デフォルトでは「表示しない」が選択されています。 |

| 項目名フォントスタイル | 説明文の文字サイズ・フォントスタイルを指定します。 | 文字サイズには「特大」「最大」「大」「中」「小」「最小」があります。また、スタイルとして「太字」「斜体」「下線付き」が選択可能です。デフォルトは空欄となっており、設定をしない場合、文字サイズは「中」となります。 |

| 項目名色 | 項目名の色を指定します。 | 項目の右部に配置されている「選択」ボタンを押下してカラーパレットを表示し、ラベルの項目名色を選択します。デフォルトは空欄となっており、設定しない場合は黒となります。 |

| 説明文表示位置 | 説明文の表示位置を指定します。 | プルダウンメニューより、説明文で入力された文字列を「(左右上下)に表示する」、「表示しない」が選択可能です。デフォルトは「表示しない」が選択されています。 |

| 説明文フォントスタイル | 説明文の文字サイズ・フォントスタイルを指定します。 | 文字サイズには「特大」「最大」「大」「中」「小」「最小」があります。また、スタイルとして「太字」「斜体」「下線付き」が選択可能です。デフォルトは空欄となっており、設定をしない場合、文字サイズは「中」となります。 |

| 説明文色 | 説明文の色を指定します。 | 項目の右部に配置されている「選択」ボタンを押下してカラーパレットを表示し、ラベル説明文の色を選択します。デフォルトは空欄となっており、設定しない場合は黒となります。 |

| 説明文表示条件 | 説明文の表示条件を指定します。 | ラジオボタンより、「変更しない」「編集可能な時のみ表示する」「常に表示する」から選択します。デフォルトは「変更しない」になっています。 |

| 背景色 | 行の背景色を指定します。 | 項目の右部に配置されている「選択」ボタンを押下してカラーパレットを表示し、ラベルの背景色を選択します。デフォルトは空欄となっており、設定しない場合は白となります。 |

| 属性のリセット | 行に設定された属性を一括でデフォルト値にします | リセットできる項目には「項目名」「説明文」「背景色」があります。また、「項目名」「説明文」は、「文字サイズ」「スタイル」「項目名(説明文)色」を個別に選択可能です。 |

セル結合

右方向、下方向にセル同士を結合できます。

フォーム定義で各セルの右下に表示されるアイコンをクリックし、結合するセル数を指定して設定します。

セル結合には結合可能な範囲に以下の制約があります。

-

行数、列数を超える指定はできない

-

他のすでに結合されたセルにオーバーラップになるような指定はできない

部品が配置されているセルを結合対象に指定すると、フォーム定義保存時に確認画面が表示されます。

この警告画面が表示される場合、文書新規登録/編集/詳細(閲覧)画面では対象となる部品が非表示となりますが、その他の画面(文書一覧や定義時の部品選択など)ではセル結合により非表示にならない部品と同様の扱いになります。

また、セル結合後、結合対象のセルに部品を追加すると、セル結合は解除されます。

セルが結合された状態の表示はフォーム定義のプレビュー画面で確認できます。

また、フォーム定義の保存後は、文書の各画面では以下のように結合された状態で表示されます。

部品

部品の追加

部品をフォーム上に追加することが出来ます。部品の追加は、空のセルに行うことが出来ます。空のセルがない場合はセルを追加してから行います。空のセル中の部品追加アイコン(  )をクリックします。部品編集画面がポップアップウィンドウで開くので部品を設定して追加します。

)をクリックします。部品編集画面がポップアップウィンドウで開くので部品を設定して追加します。

部品の移動

部品は、セル上にドラック&ドロップで移動させることが出来ます。

部品のヘッダ部分(グレーの箇所)にマウスオーバーさせると、ポインタが十字になり、移動可能状態になります。

そのままドラッグして、移動させたい空いたセルの上にもっていくと、セルが赤く反転します。

赤く反転した箇所でドロップすると、反転した箇所への部品の移動が完了します。

部品のコピー

部品の設定を変えずに、任意の空いたセルにコピーして使用することが出来ます。  アイコンをクリックすると、部品がコピーされ、配置されます。

アイコンをクリックすると、部品がコピーされ、配置されます。

配置される場所は、同じレイアウトブロック内の空いている場所の最上左部になります。レイアウトブロック内に空きがない場合は、新たに行が追加され、最下左部にコピーされます。

部品の削除

部品の削除は部品編集画面から行います。部品編集画面の下部に表示される「削除」ボタンを押下してください。

部品が削除され、部品があった位置のセルが空になります。

部品編集画面

SmartDBでは、それぞれのレイアウトブロックにフォーム部品を配置することによって、フォームを作成します。「部品編集」画面はその部品の配置・編集を行う画面です。

※部品の種類や用途に関しては、【部品一覧】をご参照ください。

「フォーム定義」画面にて、「  」ボタンを押下します。

」ボタンを押下します。

「部品編集」画面がポップアップウィンドウにて開きます。「入力タイプ」プルダウンメニューから使用する部品を選択します。

選択した「入力タイプ」に従って、部品に付随する項目が表示されます。各項目を入力し「設定」ボタンを押下します。

※フォームの作成を行うと部品に対して部品番号の割り当てが自動で行われます。

※配置済みの部品を編集する場合は、「フォーム定義」画面にて、「  」ボタンを押下します。

」ボタンを押下します。

※フォームを保存した後に部品の「入力タイプ」を変更する際は、警告ダイアログが表示されます。変更すると以前の設定はクリアされます。また「入力タイプ」を変更すると、部品に対する部品番号の割り当てが再度行われます。

部品キー

すべての部品に部品キーを設定可能です。設定は対象部品の部品編集画面にて行います。部品キーには半角英数字およびアンダーバーが設定できます。ただし先頭文字は半角英字である必要があります。また、アルファベットの大文字・小文字は区別されます。なお部品キーの設定は必須ではありません。(初期設定値は未設定です)

設定可能な文字数は150字以内です。

部品キーに設定できる文字列

- 半角英数字およびアンダーバー( _ )のみ設定できます

- 先頭の文字列は半角英字(アルファベット)である必要があります。

- アルファベットの大文字・小文字は区別されます。

既にフォーム定義に保存済みの部品キーと同一の値を入力した場合、部品編集画面の「設定」ボタン押下後に、部品編集画面にエラーメッセージが表示されます。

部品キーが設定された部品をコピーした場合、作成された部品の部品キーは「_n (nは1,2,3…)」が設定されます。なおコピー後の状態のまま、さらにコピーを行った場合の部品キーは「_N_n (Nはコピー元の番号、nは1,2,3…)」となります。なおバインダをコピーした場合は、部品キーは変更されずコピー元バインダと同じ文字列になります。

部品キーの表示

部品キーが設定されている場合、部品番号は表示されず部品キーが表示されます。

表 部品キーの表示画面・箇所

| 部品キーの表示画面・箇所 | |

|---|---|

| ビュー定義画面 | CSV入力画面の 「項目選択」プルダウンメニュー |

| フィルタ定義画面 | 自動更新機能を使用時の部品編集画面 「評価式」項目 |

| フォーム属性編集画面 | プロセスエンジンの開始バインダ定義の「見出し」 |

| バインダ概要画面の 文書アクセス権限 |

プロセスエンジンの開始バインダ定義の 「コメント」 |

※ CSV出力したCSVファイルのタイトル行にも、部品番号に代わり部品キーが表示されます。

「フォーム定義」画面とバインダ設計情報印刷画面の部品定義

「フォーム定義」画面と「定義入出力」メニューから部品定義を印刷する場合は、部品番号と部品キーの両方が[部品キー : 部品番号]という形式で表示されます。

■フォーム定義画面

■バインダ設計情報印刷画面

「項目一覧」画面では、一覧の形式で部品番号と部品キーを確認できます。詳細は【項目一覧】を参照してください。

フォーム定義画面中の自動更新機能を使用した部品

また自動更新機能の評価式については、部品番号を指定した場合でも、フォーム定義画面における評価内容は、部品キーによる表示となります。

(フォーム定義画面における評価式の表示については、入力した内容どおりとなります。)

■「自動更新部品」の評価式部分

部品キーでの部品指定

部品キーで部品の指定が可能な箇所は、下記の箇所です。

表 部品キーでの部品指定が可能な箇所

| 部品キーで部品指定が可能な箇所 | |

|---|---|

| 自動更新機能の評価式 | 通知定義 |

| カスタム文書タイトルの評価式 | イベントハンドラ |

※ 部品キーの表記方法について注意事項があります。詳しく次項を参照してください。

部品キー利用時の注意事項

■自動更新機能にて別の部品を参照する場合

部品キーを用いて参照先の部品を指定している状態で、別の部品に参照先部品の部品キーを設定した場合、自動更新機能の参照先は元の部品ではなくなります。

例:評価式に[KEY_A]を設定した状態で、別の部品の部品キーを「KEY_A」にした場合

■評価式実行機能およびカスタム文書タイトルにてlookup関数を用いて別のバインダの部品を参照する場合評価式実行機能およびカスタム文書タイトルの評価式において、lookup関数で外部バインダの部品キーを指定する場合は、部品キーをシングルクォート(')、またはダブルクォート(")で囲む必要があります。部品番号を指定する場合は不要です。(部品番号を囲んでも動作可能です。)

■通知定義内で部品キーを指定する場合通知定義内で部品キーを指定する場合は、部品キーをシングルクォート(')、またはダブルクォート(")で囲む必要があります。部品番号を指定する場合は不要です。

項目一覧

各種定義画面から一覧の形式で部品の入力タイプ・項目名・部品番号・部品キーを確認できます。

項目一覧を表示できるのは、次の画面・箇所です。

ビュー定義画面

表示項目設定タブ

検索項目タブ

フィルタ定義画面

フィルタ作成画面

フィルタ編集画面

通知定義画面

項目一覧ボタン

一時退避エリア

一時待避エリアはフォームの編集中に部品を一時的に置いておくためのスペースです。これを利用する事により、2つの部品の位置を交替するといった作業を行う際に、セルに配置されている部品の設定を消去せずに一連の操作を行う事が可能です。

フォーム属性編集画面

「フォーム属性編集」画面は、SmartDBの文書フォームが持つ機能を、それぞれのフォームにて使用するかどうかを指定する画面です。

「フォーム定義」画面にて「フォーム属性編集」ボタンを押下します。

「フォーム属性編集」画面がポップアップウィンドウにて開きます。各項目を選択し「設定」ボタンを押下します。

表 フォーム属性編集画面の項目

| 項目名 | 説明 | 選択方法・指定可能範囲 など |

|---|---|---|

| コメント | 登録される文書に対してコメントの入力を許可するかどうかを指定します。 | プルダウンメニューより「受け付ける」「受け付けない」のいずれかを選択します。デフォルトでは「受け付けない」が選択されています。※1 ※旧コメント機能が有効な場合にのみ表示されます。 |

| コメントの表示画面 | 入力済みのコメントを表示する画面を指定します。コメントを「受け付ける」にした場合のみ表示される項目です。 | プルダウンメニューより「文書閲覧画面」「文書編集画面」「文書閲覧画面と文書編集画面」のいずれかを選択します。デフォルトでは「文書閲覧画面」が選択されています。 ※旧コメント機能が有効な場合にのみ表示されます。 |

| 文書登録画面 | 文書登録画面におけるボタン・アイコンの表示位置を指定します。 | プルダウンメニューより「下部」「上部」「上部と下部」のいずれかを選択します。デフォルトでは「上部と下部」が選択されています。※1 |

| 文書閲覧画面 | 文書閲覧画面におけるボタン・アイコンの表示位置を指定します。 | プルダウンメニューより「下部」「上部」「上部と下部」のいずれかを選択します。デフォルトでは「上部と下部」が選択されています。※1 |

| 文書タイトル定義 | 文書タイトルを決定する際の定義を指定します。 | プルダウンメニューより「―――」、文字列入力ボックス、「カスタム文書タイトル」のいずれかを選択します。デフォルトでは「―――」が選択されています。 |

| カスタム文書タイトル | カスタム文書タイトル作成の計算式を設定します。 文書一覧にて文書タイトルを表示するには「ビュー定義」の「表示項目」にて「表示タイトル」を選択する必要があります。 |

【四則演算の設定例】 2つの数値入力ボックス[10023]数量と[10024]単価の掛け算を行う場合 ①「10023」数量をダブルクリックします。 ②次に「×」ボタンを押下します。 ③最後に「10024」単価をダブルクリックします。 評価式の上部に[10023]*[10024]と記述されます。 【文字列連結の設定例】 2つの文字列入力ボックス[10032]都道府県と[10033]市区町村の文字列結合を行う場合 ①[10032]都道府県をダブルクリックします。 ②次に「+」ボタンを押下します。 ③最後に[10033]市区町村をダブルクリックします。 評価式の上部に[10032]+[10033]と記述されます。 2行目のプルダウンメニューより下記14種類の関数も選択可能です。 「sum」「average」「min」「max」「abs」「concatenate」「round Number」「format Number」「addDays」「addMonths」「addYears」「formatDate」「firstDayInWeek」「substring」 ※ 評価式についての詳細は【評価式】を参照してください。 |

※1 1.3.3以前のバージョンでフォーム定義を作成したバインダを、2.1以降のバージョンで使用する場合、各項目のデフォルト値は異なります。

フォーム属性の設定を変更している場合、設定変更箇所には変更後の値が表示されます。

フォーム属性の設定を初期値から変更していない場合は、各設定に以下の値が表示されます。

-

「コメント」 → 「受け付けない」

-

「文書登録画面」「文書閲覧画面」 → 「下部」

サブフォーム

機能概要

任意のバインダのフォーム(以下メインフォーム)に、別のバインダのフォーム(以下サブフォーム)を挿入し、ひとつの文書として扱うことのできる機能です。フォームの一部を別バインダとして管理したい場合や、共通項目と切替えが必要な項目がある場合などに利用できます。

サブフォームとして指定できるのは、フォーム全体です。フォームの一レイアウトブロックのみ指定することはできません。しかし、メインフォームでは非表示にしたいレイアウトブロックを、ブロックキーを指定することで非表示にできます。

メインフォームから登録した文書は、メインフォーム、サブフォームそれぞれのバインダに登録されます。メインフォームの文書からはサブフォームの文書も含んだ状態で一文書として表示され、サブフォームバインダでは、通常のバインダと同様にサブフォーム部分の文書が登録されます。

定義

サブフォーム定義

フォーム定義のレイアウトブロックの一種です。レイアウトブロックの操作メニューから「サブフォーム定義」を選択します。

サブフォームの種類には、以下があります。

固定サブフォーム : 利用するサブフォームを固定したい場合に指定します。1バインダのみ指定可能です。

選択サブフォーム : 利用するサブフォームを複数にしたい場合に指定します。管理者はキャビネットを指定し、ユーザは指定されたキャビネット配下のバインダを文書登録/編集画面でサブフォームとして任意に指定します。

サブフォーム定義では、下表の項目が設定できます。

表 サブフォーム定義画面の項目

| 定義の項目 | 詳細 |

|---|---|

| 選択方法 | バインダを指定する(固定サブフォーム) バインダ設計権限のあるユーザが予めバインダを指定します。 キャビネットを指定する(選択サブフォーム) バインダ設計権限のあるユーザが指定したキャビネットに含まれるバインダをサブフォームとして、文書登録/更新ユーザが文書登録/編集画面で任意に指定します。選択メニューは登録または編集画面で未選択状態の場合のみ表示されます。 |

| バインダ指定(キャビネット指定) | 固定サブフォームの場合:バインダを指定します。 選択サブフォームの場合:選択可能範囲とするキャビネットを指定します。 |

| 選択メニューの配置 | 選択サブフォームで表示される選択メニューの位置を指定します。 |

| 必須項目 | 選択サブフォームで表示される選択メニューを必須項目として指定します。 |

| 説明文 | 説明文を指定します。サブフォームのレイアウトブロックが表示される位置に表示されます。 |

| 説明文フォントスタイル | 説明文のフォントスタイルを指定します。 |

| 説明文色 | 説明文の文字色を指定します。 |

| 非表示にするブロックキー | メインフォームで表示させたくないサブフォームバインダのレイアウトブロックをブロックキーで指定できます(IDではできません)。複数可能です。 |

| 文書削除時の動作 | メインフォームから文書を削除する際にサブフォームバインダの文書も同時に削除するかどうかを指定します。 |

サブフォーム定義時の注意事項

サブフォームの定義にあたって、以下の点に注意してください。

- サブフォームが定義できるのは、部品が定義されていないレイアウトブロックです。

- 1つのフォーム内に複数のサブフォームを定義することはできません。

- 以下のバインダはサブフォームとして指定できません。

- 既にサブフォームが定義されたバインダ

- リスト型部品が定義されたバインダ

- メインフォームの自動更新部品またはカスタム文書タイトルからサブフォームの部品を参照することはできません。

- メインフォームの定義からサブフォームの部品を指定できないものには、以下があります。

- ビュー定義 : 表示項目、ツリー、集計、検索(※全文検索は可能です)

- フィルタ定義

- 通知定義

- 部品書式

- サブフォームバインダも含んだバインダ定義のエクスポート/インポートはできません。

固定サブフォーム

固定サブフォームの文書登録/編集画面は下図のように表示されます。

選択サブフォーム

選択サブフォームの文書登録/編集画面は下図のように表示されます。

初期表示時(サブフォームが一度も選択されていない場合)

サブフォームを選択し、文書を保存した後

文書を保存すると、サブフォームの選択メニューは表示されなくなります。

サブフォームが定義された文書の扱い

サブフォームが定義された文書の扱いについて説明します。

文書登録 / 編集 / 閲覧時の動作

固定サブフォームの場合:

指定したサブフォームが通常の文書の画面と同様に表示されます。

文書を保存すると、それぞれのバインダに保存されます。

メインフォームからはサブフォームも含んだ状態で表示され、登録、編集、閲覧が可能です。

選択サブフォームの場合:

文書登録画面に選択メニューが表示されます。選択メニューには指定したキャビネットに含まれるバインダが表示されます。バインダを選択すると、当該バインダのフォームが表示され、入力が可能な状態になります。

選択メニューを切り替えると既に入力したデータは保持されません。一度文書を登録すると、選択メニューは非表示になります。一度登録したサブフォームの切替えはできません。

文書ロック時の動作

メインフォームでロックした場合:

メインフォームの文書、サブフォームの文書の両方がロック状態になります。メインフォームから解除すると両方解除されます。メインフォームからロックした場合は、サブフォームのみ解除することもできません。解除はメインフォームから行う必要があります。

サブフォームでロックした場合:

メインフォームから編集しようとするとロック情報が表示され編集できません。また、メインフォームからロックの解除もできません。解除はサブフォームバインダから行う必要があります。

レイアウトブロック権限について

サブフォームが定義されたレイアウトブロックの権限は、メインフォームのレイアウトブロックの権限に加え、サブフォームバインダの権限も有効です。

サブフォームブロック全体に関しては、メインフォームバインダのレイアウトブロック権限に従い、サブフォームバインダ内の各レイアウトブロックの権限設定は、サブフォームバインダのレイアウトブロック権限に従います。

部品制御について

サブフォームに定義された文書の部品制御は、メインフォーム上では全て無効となります。

更新履歴

サブフォーム部分は表示形式が異なります。

サブフォームの詳細な履歴を参照する場合は、更新履歴定義の「表示対象部品」に「サブフォーム」を指定してください。「サブフォーム」を指定すると、メインバインダの文書の更新履歴からサブフォームバインダの更新履歴を参照するリンクが表示できます。

一括操作

一括操作(編集、実施、更新)は、メインフォームの文書が対象です。

一括削除については、サブフォーム定義の「文書削除時の動作」の設定に従います。

CSV入出力

CSV入出力では、通常のCSVファイルとは異なる形式になります。詳細は【関連ファイルがある機能のCSV入出力】を参照してください。

リスト型部品定義タイプのレイアウトブロック

機能概要

複数の部品を行単位のセットとして、登録/編集画面で任意に行の追加、削除、編集、コピー、行挿入、行の並び替えができる機能です。 ユーザが必要な部品の数を予め定義するのではなく、ユーザが必要に応じて行単位で部品を追加することができます。

定義

リスト型部品定義

フォーム定義のレイアウトブロックの一種です。レイアウトブロックの操作メニューから「リスト型部品定義」を選択します。

リスト型部品定義では、下表の項目が設定できます。

表 リスト型部品定義画面の各項目

| 定義の項目 | 詳細 |

|---|---|

| リストのタイプ | 最新のリストのみを編集状態で表示 : 文書編集時、最新のリストのみ編集状態で表示し、他のリストは閲覧状態で表示します。 すべてのリストを編集状態で表示 :文書編集時、すべてのリストを編集状態で表示します。 すべてのリストを閲覧状態で表示 :文書編集時、すべてのリストを閲覧状態で表示します。 |

| 操作メニュー | 閲覧または編集状態のリストに表示する操作メニューを指定します。リストのタイプによって、選択可能なオプションが異なります。 編集:編集メニューを表示します。クリックすると編集モードに切り替わります。(編集モードから閲覧モードへの切替えはできません) 削除:削除メニューを表示します。クリックすると行の削除ができます。 |

| 登録済みリストがない場合 | 登録済みのリストが存在しない場合の表示方法を指定します。※ 1行の新規リストを表示する:新規リストを1行表示します。(デフォルト) 追加ボタンのみを表示する:新規リストが無く「追加」ボタンのみを表示します。 |

| 固定行 | 「固定行」をレイアウトブロックに表示します。 従来のレイアウトブロック定義が「繰り返し行」となり、その前後に固定行が追加されます。 これにより、リスト型のヘッダ部分は固定行を配置することで列幅が連動するようになります。 |

| 並び順 | リストの昇順または降順を指定します。 追加ボタンは、昇順の場合下部に、降順の場合は上部に表示されます。 |

※文書の新規登録時、権限制御や表示制御などでリスト型部品が表示されない状態で保存を行うと、その文書のリスト型部品は、登録済みリストが存在しない状態になります。

リスト型部品定義タイプのレイアウトブロックにおける評価式実行機能

リスト型部品定義タイプのレイアウトブロックにおいて、自動更新部品及び評価式実行機能をもつ部品を定義できます。これにより、繰り返し行の数値の小計・全行の合計など集計することができます。リスト型部品定義タイプのレイアウトブロックに定義できる、評価式実行機能をもった部品は以下の部品になります。

- 文字列入力ボックス

- 文章入力エリア

- 数値入力ボックス

- 複数選択

- 単一選択(項目)

- 単一選択(メニュー)

- 入力可能な単一選択(メニュー)

- 日付選択

- アカウント選択(ポップアップ)

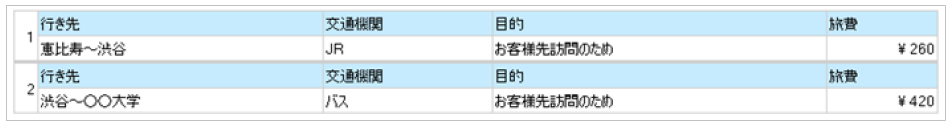

リスト型部品定義タイプのレイアウトブロック設定例:

リスト型部品定義タイプのレイアウトブロック表示例:

固定行(および普通のレイアウトブロック)の評価式に、繰り返し行の行数・数値部品の合計値・数値部品の平均値を指定することができます。(カスタム文書タイトルの評価式では参照できません)

リスト型部品定義タイプのレイアウトブロックの中でも、繰り返し行と固定行(及び普通のレイアウトブロック)において参照可能な部品が違います。繰り返し行内部に配置される部品の評価式から、参照対象として選択可能な「繰り返し行内部」の部品は以下の通りです。

- 文字列入力ボックス

- 数値入力ボックス

- 文章入力エリア

- 複数選択

- 単一選択(項目)

- 単一選択(メニュー)

- 日付選択

- アカウント選択(ポップアップ)

- アカウント選択(メニュー)

- バインダ参照ボタン

- 自動更新部品

繰り返し行内部に配置される部品の評価式から、参照対象として選択可能な「固定行(及び通常のレイアウトブロック)」の部品は以下の通りです。

- 文字列入力ボックス

- 数値入力ボックス

- 文章入力エリア

- 複数選択

- 単一選択(項目)

- 単一選択(メニュー)

- 入力可能な単一選択(メニュー)

- 日付選択

- アカウント選択(ポップアップ)

- アカウント選択(メニュー)

- バインダ参照ボタン

- 自動更新部品

リスト型部品定義時の注意事項

リスト型部品の定義にあたって、以下の点に注意してください。

- リスト型部品定義タイプのレイアウトブロックは通常の部品とはデータ構造が異なるため、リスト型部品を定義するレイアウトブロックに既に部品が定義されている場合、または通常のレイアウトブロックからリスト型部品定義タイプのレイアウトブロックに部品を移動する場合は、既存データは参照できなくなり、新たな部品として新たな部品IDで同じ部品が配置されます。

- 下記の部品はリスト型部品に未対応です。すでに下記の部品を含むレイアウトブロックでリスト型部品に変更すると、フォーム定義保存時に確認画面が表示され、削除されます。(※注意事項:新規フォーム作成時は定義チェックがなされず、編集時のみのチェックとなります。)

- 入力可能な単一選択(メニュー)

- 画像

- リンク

- 文書リンク

- バインダリンク

- 自動採番

- カテゴリ

- 以下の設定では、バインダ定義から繰り返し行内の部品を指定できません。

- ビュー定義 : 表示項目、ツリー、集計

- フィルタ定義

- 通知定義

- 更新履歴 : リスト型部品定義タイプのレイアウトブロック内の部品を個別指定することはできません。

- Ver.3.4.2~Ver.3.4.6で作成したバインダ定義は、リスト型部品化したレイアウトブロックにおいて、固定行を表示しているとき、レイアウトブロックの表示幅を「部品配置連動」に設定してあっても、表示幅の調整が行われない不具合があります。この場合は、リスト型部品化されているレイアウトブロックの「レイアウトブロック属性の編集」画面を開いて設定を再保存し、フォーム定義を保存することで、レイアウトブロックの表示幅の調整が正常に行われます。

リスト型部品定義タイプのレイアウトブロックが定義された文書の扱い

リスト型部品定義タイプのレイアウトブロックが定義された文書の扱いについて説明します。

表示レイアウト

「レイアウトブロック属性の編集」で「枠」を「表示する」をオンにした場合、以下のように表示されます。「枠」の表示がオフの場合は枠が表示されませんので、ご注意ください。

■登録画面

■閲覧画面

■編集画面(すべて閲覧モードで1行目を編集モードにした場合)

更新履歴の表示

リスト型部品定義タイプのレイアウトブロックは通常の部品とは表示形式が異なります。

リスト型部品定義タイプのレイアウトブロックの詳細な履歴を参照する場合は、更新履歴定義の「表示対象部品」にリスト型部品定義タイプのレイアウトブロックを指定してください。更新履歴はリストの行単位で変更前と変更後を比較し、表示します。

■変更がある場合の表示

リスト型部品定義タイプのレイアウトブロック全体で1箇所としてカウントされます。

■データの変更がある場合の表示(「すべて見る」リンクをクリック時)

■行を追加した場合の表示(「すべて見る」リンクをクリック時)

■1行目を削除してデータを変更した場合(「すべて見る」リンクをクリック時)

行単位で比較するため、位置が変わった既存の行も変更を加えていなくても変更扱いとなります。

※MySQLでは、リスト型部品定義タイプのレイアウトブロックの更新履歴の表示に対応していません。

CSV入出力

CSV入出力では、通常のCSVファイルとは異なる形式になります。詳細は【関連ファイルがある機能のCSV入出力】を参照してください。

フォームの作成例

ここでは、例となるフォームを作成しながらフォームの作成手順を覚えます。

作成するフォーム

「フォーム定義」画面を開き、  ボタンを押下します。

ボタンを押下します。

「部品編集」画面が開きます。「入力タイプ」プルダウンメニューから「ラベル」を選択します。

各項目を下図の通りに入力し、「設定」ボタンを押下します。

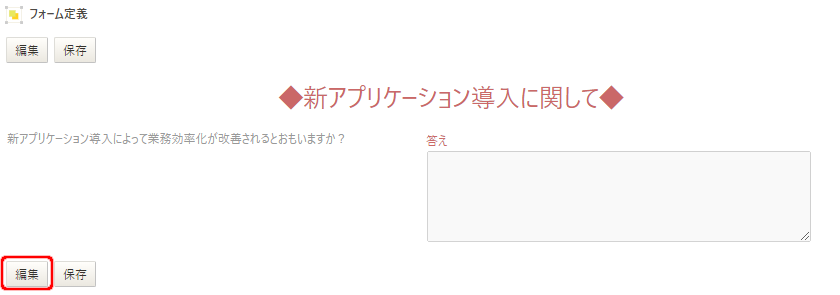

入力した文字が意図した通りに配置されているか確認するために、プレビューを見ます。「プレビュー」ボタンを押下します。

プレビュー画面が開きます。この画面から実際に表示される画面が確認できます。問題がなければ引き続き、「編集」ボタンを押下し、フォーム定義画面に戻ります。

「  」ボタンを押下して、新規レイアウトブロックを追加します。「

」ボタンを押下して、新規レイアウトブロックを追加します。「  」ボタンを1回クリックし、行を1行削除します。

」ボタンを1回クリックし、行を1行削除します。

Q1に当たる項目を作成します。「  」ボタンを押下します。

」ボタンを押下します。

「部品編集」画面が開きます。「入力タイプ」プルダウンメニューから「ラベル」を選択し、各項目を下図の通りに入力し「設定」ボタンを押下します。

Q1の解答欄に当たる項目を作成します。「  」ボタンを押下します。

」ボタンを押下します。

「部品編集」画面が開きます。「入力タイプ」プルダウンメニューから「文章入力エリア」を選択し、各項目を下図の通りに入力し「設定」ボタンを押下します。

フォームが正しく作成できたか確認するために、プレビューを再度確認します。確認したら「編集」ボタンを押下して「フォーム定義」画面に戻ります。

フォームが完成しました。「フォーム定義」画面の「保存」ボタンを押下して、作成したフォームを確定させます。「フォーム定義を保存しました。」というメッセージが表示され、フォームが確定されます。

モバイル画面プレビュー画面

「モバイル画面プレビュー」画面は、SmartDBの文書フォームのモバイル画面上の表示を、プレビューして確認できる画面です。

「フォーム定義」画面にて「モバイル画面プレビュー」ボタンを押下します。

「モバイル画面プレビュー」画面がポップアップウィンドウにて開きます。

画面下部の機種選択メニューで、プレビューする機種を変更することができます。

「iPhone5」「iPhone6/7」「iPhone6/7 Plus」「iPad」から選択可能です。